黑龙江大学校史馆第一部分 延安奠基

黑龙江大学的前身,诞生在炮火纷纷的革命圣地延安,这是我们党独立创建的第一所外语学校。由于战争的原因,学校的名称和建制经常性地改变,学员也不是很多。在极其艰苦的环境下,在党中央、中央军委的直接领导下,全校师生一边学习,一边工作,培养造就了我党我军第一批高级外语人才,为中国革命的胜利和新中国的建立立下了不朽的功勋。也就是这星星之火,却在祖国的北疆形成了燎原之势,为黑龙江大学的建立奠定了基础。延安时期所形成的抗大精神和光荣传统也成为我校最为宝贵的精神财富。

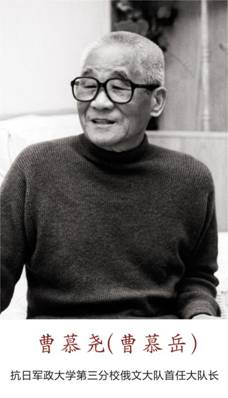

1941年3月,俄文队正式成立,曹慕尧为队长

1941年10月,俄文一、二、三队合编为俄文大队,常乾坤为大队长

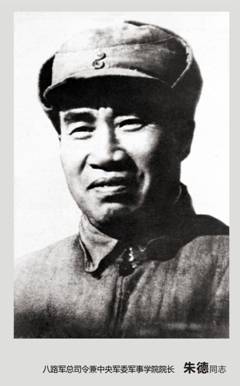

1941年12月1日,抗大三分校改名为延安军事学院,下设俄文队,朱德为院长

1942年6月,俄文队独立,成立中央军委俄文学校,曾涌泉为校长

1944年,俄文学校增设英文系,改名为外国语学校,校长为曾涌泉

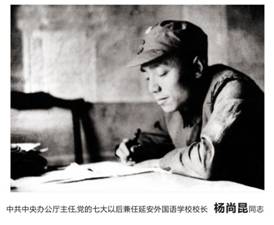

1945年6月,曾涌泉调离学校,杨尚昆任校长

延安旧址

四十年代的延安延安中国抗日军政大学校门

中国抗日军政大学校门 抗日军政大学校歌

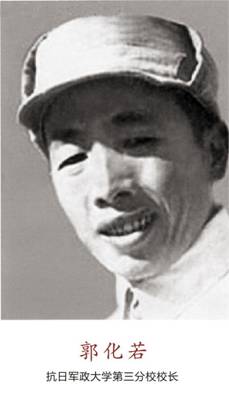

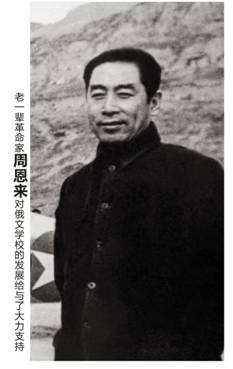

部分主要校领导(按任职时间排序)

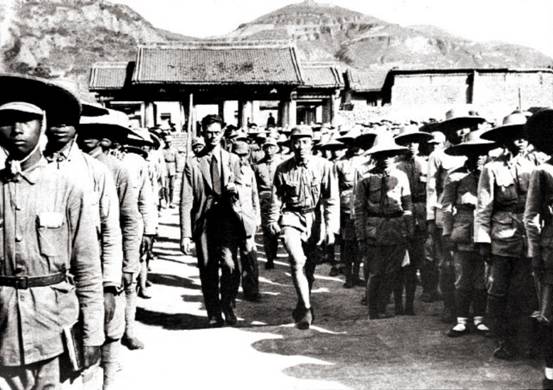

周恩来同志多次到抗大俄文队看望勉励全校师生,董必武、杨尚昆等同志经常为俄文队解决学习和生活中的实际困难。周恩来在对俄文队学员进行演讲时明确指出:半殖民地旧中国的外交是奴隶外交,而新中国要有自己的独立外交,完全独立自主,具有新中国的风貌和气魄。中国人民要站起来,要挺起腰杆面对全世界讲话,讲出一个东方伟大民族的胆识和豪情。

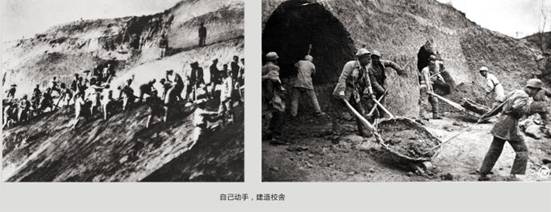

团结、紧张、严肃、活泼的校风

在延安整个办学过程中,师生都是在军事化管理下进行工作、学习和生活、三大纪律、八项注意蔚然成风。学生的课外文化娱乐活动丰富多彩。在紧张的学习之余,学校俱乐部组织师生参加管弦乐队、歌唱队、业余京剧演出队、活报剧队,经常在校内外演出,受到观众的好评和欢迎。平时,学生们学习中外文歌曲,嘹亮的歌声响彻校园内外。精神生活健康愉快,政治空气非常浓厚,始终保持着蓬勃的朝气。

中直机关的运动会

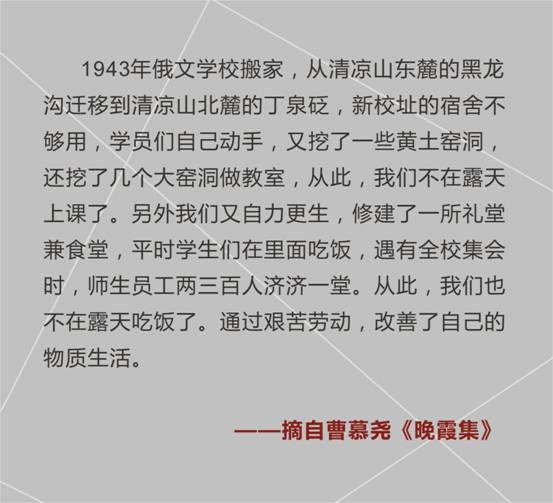

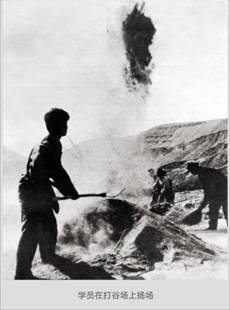

同心同德,艰苦创业

俄文队创建之初,正值国民党反动派对延安进行经济封锁时期,物资条件极为艰苦。没有教室,就在草地上课`;没有教材,教师就自编自刻油印讲义。没有铅笔,董必武同志设法从重庆买来了一批钢笔尖,学员们将笔尖绑在高粱杆上,蘸着粗制的墨水写字,没有纸,学员们就细心的将桦树皮一层层地剥离开,在上面记笔记。上课时,前面竖着一块黑板,每人一个小凳,拿着简单的学习用品搁在腿上记笔记,听完课回窑洞自习。

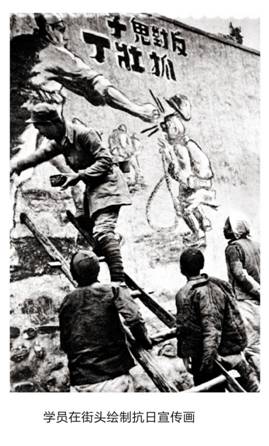

在大生产运动中,全校师生实行男耕女织。男学员分别在杜甫川、南泥湾、东关机场、延河边开垦荒山荒地,女同志留校从事纺线织毛衣。学校办学经费达到了自给,大家互相勉励,为了一个共同的目标艰苦奋斗,到处洋溢着战胜困难的创业精神。

学员们在东关机场、南泥湾等地开荒

1944年7月,随着八路军在敌后战场上发挥着越来越重要的作用,美军军事观察组进驻延安,周恩来迫切感到只学习俄语是不行的,于是在他的倡议下,延安俄文学校增设英文科,学校更名为延安外国语学校